資産運用を始める際に必要な勉強とは?勉強すべき基礎知識や効率的な勉強方法について解説

資産運用を始めたいと考えているものの、知識がないために最初の一歩をなかなか踏み出せない人もいらっしゃるかもしれません。この記事では、資産運用に関する知識を深めるための勉強を始める人に向けて、何から勉強すればいいのか、具体的な勉強方法について解説しています。資産運用を始める前に参考にしてみてください。

資産運用の勉強を始める前に把握しておきたいこと

資産運用について勉強するうえで、前提知識として理解しておきたいことについて解説します。

そもそも資産運用とは何か?

資産運用の目的は、自分が所有している現金や不動産、株などを運用・管理して資産を増やすことです。たとえば、不動産を所有している場合は家賃収入や売買によって利益を得ることで、資産を増やしていきます。

資産運用を行うメリット

目標に向けた資産形成が可能

資産の運用の仕方次第では、不労所得を得ることも可能です。不労所得とは、労働をしなくても利益を得られることを意味します。不労所得が実現すれば、老後の生活資金の確保や、人生の目標のための資金にあてることもできます。

経済知識を深めることができる

お金の流れや税金、保険などの家計の見直しにより、経済的な知識を深められます。無駄な支出を減らせば、資産運用に利用できるお金を増やすことも可能です。また、投資する金融商品によっては為替相場などの確認も必要になるため、資産運用に必要な知識を自然に身につけられます。

リスクコントロールしやすい投資の種類

資産運用を始めるにあたって、長期的な運用が重要な意味をもつことを理解しておく必要があります。また、分散投資、長期投資、積立投資などによる資産運用を行い、リスクヘッジを心がけることも大切です。詳細については、後ほど解説します。

損失を最小限に抑える投資方法について

リターンが多い金融商品ほど、損失などのリスクも高い傾向にあります。損失を最小限に抑えるためには、元本割れと損切りを意識した投資を行わなければなりません。とくに、損切りについては資産運用を始める前に、正しい知識を身につけておきましょう。

資産運用に関して勉強すべき9つの基礎知識

上述した前提知識を把握したうえで、実際にどのような知識を勉強すればいいのか、以下で解説します。

【1】リスク管理

大きなリターンを得たい場合は、リスクが高い金融商品を運用・管理が必要になってきます。リスク管理を学ばずに投資すれば、大きな損失を被る可能性も高まります。金融商品に投資するなら、資産運用におけるリスク管理について学ぶことが大切です。

【2】分散投資

分散投資とは、特定の金融商品のみに多額な投資をせず、複数の金融商品に投資してリスクを分散する投資手法のことです。投資先を分散していれば、1つが損失になっても他のリターンで相殺できます。このように、分散投資を心がけることで、リスクを最小限に抑えられます。

【3】経済動向

資産運用では、経済動向を常に把握しておく必要があります。とくに、金融商品は経済動向の影響を大きく受けるため、投資する金融商品に与える影響についても理解しておかなければなりません。経済動向を知るうえで、経済ニュースを確認しておくことをおすすめします。

【4】元本割れと損切り

元本割れとは、投資資金よりも投資した金融商品の価値のほうが低くなり、損失を被ることを意味します。元本割れのリスクを回避するためには、損切りのルールを決めておくことが大切です。損切りとは、損失を最小限に抑えるために、自分で損失を確定するボーダーラインを決めることです。

【5】金融商品の選び方

自分にあった金融商品を選ぶには、目的や目標を明確にしておくことが大切です。いつまでに、いくら必要なのかを明確にしたうえで、目標とする利回りを計算します。利回りとは、投資した金額に対するリターンの割合のことです。目標の利回りをもとに、達成可能な金融商品を選びましょう。

おすすめの金融商品

投資信託は、本人に代わって投資の専門家が投資資金を運用して得た利益の一部が分配されます。運用をプロに任せられるため、初心者におすすめです。海外積立投資は、海外の保険会社や信託会社で開設した口座に積立し、分散投資によって利益が得られる金融商品です。5~30年の中長期での運用が可能です。

不動産投資は、不動産の賃貸・売買を自分で行う直接投資と、不動産投資を行うファンドに投資する間接投資の2種類に分けられます。

【6】長期運用の重要性

資産運用において、長期投資が重要だと上記でも解説しました。長期運用とは、将来的な成長が見込める金融商品に長期間投資する方法のことです。長期運用が重要視される理由は、短期間で資産を増やす方法よりもリスク回避につながるためです。長期運用であれば、安定した資産運用を行えます。

【7】複利効果

複利効果とは、資産運用で得た利益を元金にあて、利益で利益を増やしていく効果のことです。一方、自分のもつ資産だけで運用していくことを単利といいます。長期運用では、単利よりも複利のほうが利益は増えます。

【8】余剰資金の必要性

資産運用を行う際は、生活資金などを除いた余剰資金を準備しておくことが大切です。資産運用にあてる余剰資金がいくら必要になるかは、投資する金融商品の種類によって異なります。

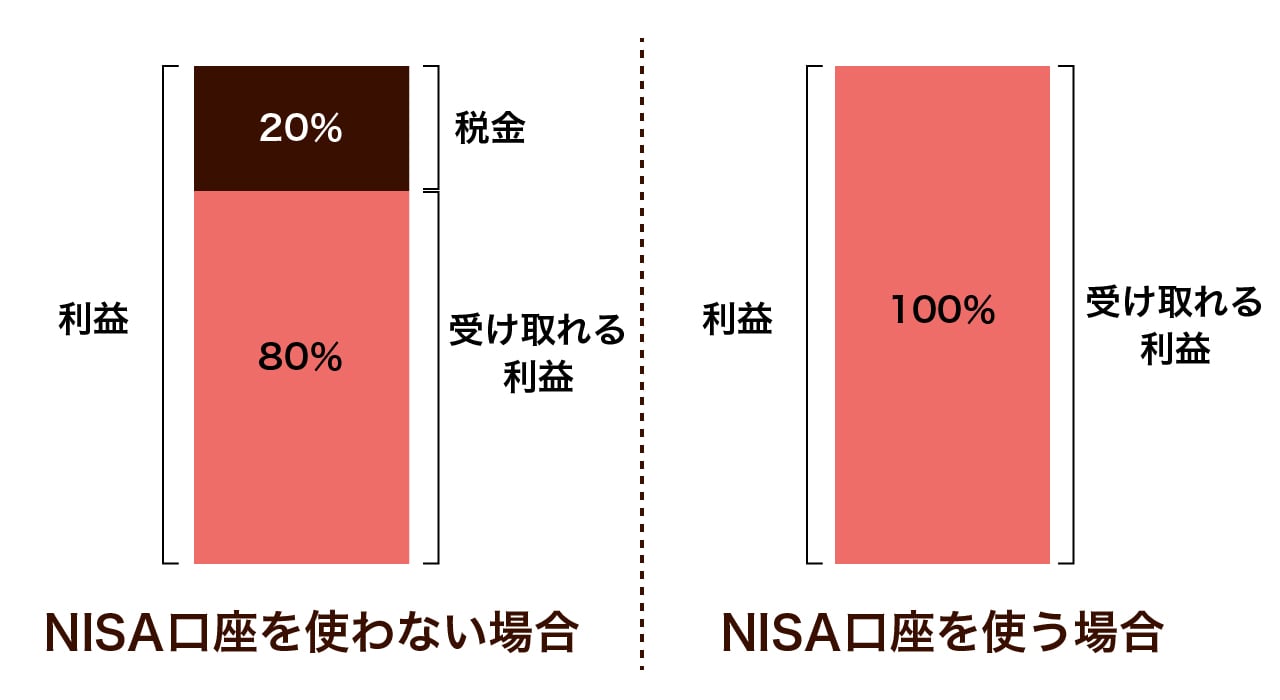

【9】資産運用における節税について

資産運用の種類の中には、節税が可能なものもあります。NISA口座への積立であれば、利益を非課税にできます。また、資産運用で損失が発生した場合は、過去3年間まで遡った損益通算が可能です。

資産運用の効率的な勉強方法

資産運用の知識を深めるうえで、効率よく勉強するための方法について解説します。

セミナーの受講

資産運用や投資に関するセミナーに参加する方法も、資産運用の知識を学ぶ際に有効な手段です。セミナーを受講すれば、講師直伝のノウハウを学べる、質問して不安や疑問を解消できるなどのメリットもあります。そのうえ、参加者同士の情報交換も可能です。

書籍や動画などを活用した独学

資産運用がテーマの書籍や動画などを教材として、独学する方法もあります。初心者向けのものから学び始め、基礎知識を把握してから実践的な内容へ進めると、効率よく学べます。

少額投資での実践

基礎知識を学んだら、実践あるのみです。学んだ知識を実践に活かすことで、新たな学びを得られます。最初から多額の資金を投じず、少額から始めて徐々に増やしていきましょう。

資産運用を始めるには?4ステップの進め方

資産運用を始めるまでの全体の流れや、勉強を始めるタイミングについて解説します。

【STEP1】目標を設定する

まずは、資産運用を行う目的を明確にし、目標を設定してから具体的なプランを作成します。数値目標の設定により、運用方法や投資に必要な金額などが明確になるため、成功につながりやすくなります。

【STEP2】資金を準備する

次に、資産運用に必要な資金の準備に入ります。不動産投資など、投資する金融商品の種類によって、余剰資金が必要になるケースもあります。ただし、生活資金などの生活に必要なお金は確保しておきましょう。

【STEP3】資産運用に関する勉強を進める

資産運用に必要な知識を勉強するタイミングは、資金を準備した後からでも問題ありません。学習内容は、分散投資やリスク管理、元本割れ、損切りなどの用語についても知識を深めておきましょう。また、資産運用を行う際に、資格を取得しておく必要はありません。ただし、資格取得を目的とした勉強方法を実施すれば、自分に必要な資産運用の知識を学べます。

【STEP4】運用を開始する

実際に、資産運用を開始します。最初は少額投資から始めていきます。上述したとおり、金融商品の種類によって経済の影響を受ける場合もあるため、経済の動きにもアンテナを張っておきましょう。

資産運用の勉強におすすめの資格

ここでは、資産運用の知識を深めるうえで、おすすめの関連資格を紹介します。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金に関するプランニングに必要な知識をもっていることの証になる資格です。FP取得のための勉強を行うことで、保険や金融、税制、保険などの幅広い知識を学べます。資格の種類は、以下で解説します。

CFP

サーティファイドファイナンシャルプランナー (CFP)は、FPの国際資格のひとつで、有資格者は海外でも金融のプロとして認知されます。CFPの試験勉強では、金融や不動産、保険、税金、ライフプラン・リタイアメントプランの立て方などの知識を深められます。

AFP

アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)は、FPとしてアドバイスや提案を行えるだけの知識をもっていることの証になる資格です。AFPの試験勉強を通して、金融・不動産、保険などについて、FPに必要な基礎知識を学べます。上位資格であるCFPを目指すうえで、AFPの試験勉強は不可欠です。

FP技能士

ファイナンシャルプランニング技能士(FP技能士)は、日本FP協会が開催するFP技能検定に合格したことを意味する資格です。3級から1級に分かれており、学科と実技試験があります。FP技能士の資格勉強により、保険などによるリスク管理、金融商品の仕組み、不動産の活用法などを学べます。

DCプランナー

DCプランナー(企業年金総合プランナー)は、金融商品や年金制度などの専門知識をもっている人を示す資格です。資格は、2級と1級に分かれています。DCプランナーの取得に必要な試験勉強を行えば、金融商品や確定拠出年金に関する知識はもちろん、年金制度全般の知識を学べます。

日商簿記検定

日商簿記検定は、企業の財務諸表を読み取ったうえで、適切に分析が行える知識や技能をもつことが認められる資格です。3級から1級のほかにも、簿記初級や原価計算初級に分かれています。財務諸表の読み方を学べるため、株式投資などで各企業の財務状況を確認したうえで、適切な投資先を選ぶ際に有効です。

証券アナリスト

証券アナリストは金融のプロで、日本証券アナリスト協会が発行する認定資格です。金融や資本市場の分析・評価、投資のアドバイスなどを行える高度な専門知識をもつことを意味します。証券アナリストの資格勉強を通して、証券投資に関する情報の分析、投資先の選定などの方法を学べます。

まとめ

安定した資産運用が可能な金融商品であってもリスクは少なからず存在するため、必要な知識を学んだうえで、少額投資から実践しましょう。効率よく勉強するのなら、資産運用に関連するセミナーの受講を検討してみてください。

IOSマネーセミナーでは投資や資産運用をはじめてみたい方におすすめの無料マネーセミナーを開催しております。

初心者でもはじめやすい、NISAやiDeCoの特徴などを解説しています。今ならFP無料相談ができる参加特典付きです。ぜひ気軽にご参加ください。